ストレスとは

ストレスとは、脳の負担をいいます。

その負担は、不規則に起こることや非日常的なこと、不快なことが当てはまります。

つまり、ストレスは精神的ストレスだけではありません。

このような脳の負担になることを専門用語でストレスではなくストレッサーと呼びます。

ストレッサーの種類

・物理的ストレッサー

五感(触・視・聴・聴・嗅)で感じる不快なこと。

・化学的ストレッサー

薬物・栄養不足・酸素不足・大気汚染など。

・生物学的ストレッサー

ウイルス感染・病気など。

・精神学的ストレッサー

抑圧、怒り、不安、悲しみ、大きな喜びなど。

・身体的ストレッサー

痛み・疲労など。

ストレッサーで表記するとわかりずらい面もあると思われますので、噛み砕いて言うと

・生命を脅かす出来事。(ウイルスや化学的公害など)

・非日常的なこと。(事故やイベントなど)

・不快なこと(怒り、不安、悲しみなど負の思考)。

これらがストレスとなります。

そして、これらのストレス要因が増えたり、大きくなると脳は処理できなくなってきます。

また、人の脳は凄いと言われていますが、限界があり、その限界は人によって許容値が違います。

許容値が小さい人ほどストレスに弱いので体に症状がでやすいと思われます。

精神学的ストレッサーが病気になる流れ

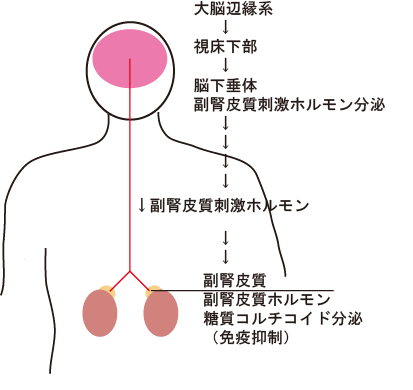

まず、精神学的ストレッサーの刺激は、脳の中にある大脳辺縁系と呼ばれる部位でうけとります。

受けとった刺激に対して大脳辺縁系が反応し、それが視床下部から脳下垂体へ伝わり、副腎皮質ホルモンが分泌されます。

慢性のストレス状態下になると脳下垂体と関連する他のホルモン分泌を抑えてまでも、抗ストレスホルモンの副腎皮質ホルモン(副腎コルチコイド)を分泌させてストレスに対抗しようとします。

脳下垂体から分泌されるホルモン

成長ホルモン

乳腺刺激ホルモン

性腺刺激ホルモン

甲状腺刺激ホルモン

があります。

これらの分泌がストレスによって抑えられたら、これらホルモンと関係する臓器に影響を与えることになり、様々な症状を引き起こすことになります。

副腎皮質ホルモン(糖質コルチコイド)の役割

ストレスに立ち向かうホルモンと言われる。

抗ストレスホルモン

うつを抑える作用。

気力を高める作用。

炎症を抑える作用。

ブドウ糖を作る。

筋肉のタンパク質を分解してアミノ酸を作成。

アミノ酸は肝臓でブドウ糖に合成される。

血糖値が上がる。

ストレスによる免疫力の低下

ストレスが長期間続いてタンパク質を分解されすぎれば、免疫系の白血球の原料となるタンパク質が足りなくなり、免疫力が低下することになります。

成長ホルモンの役割

肝臓や筋肉、脂肪などのさまざまな臓器で行われている代謝の促進。

成長ホルモンの機能低下でおこること。

コレステロールが増える。

骨が弱くなる。

筋肉量の低下。

皮膚の乾燥。

乳腺刺激ホルモン(プロラクチン)の役割。

妊娠維持や乳汁合成、母性本能を高める。

性腺刺激ホルモンの役割

月経周期の維持。

甲状腺刺激ホルモンの役割

甲状腺ホルモンの分泌を促す。

甲状腺ホルモンの役割

体の組織を作る材料や体を動かすエネルギー源となるたんぱく質、脂肪、炭水化物は代謝の過程を刺激し促進する作用。

ストレスが慢性となり、脳下垂体から分泌されるこれらのホルモン分泌の低下がおこれば、それぞれの役割が低下する恐れがあります。

大脳辺縁系とは

外部からの刺激を受け取り、その刺激に対して体を反応させるために視床下部に指令を送り、視床下部は自律神経系やホルモンを使って血圧をあげたり下げたりするなどの反応を臓器に起こさせます。

大脳辺縁系の詳しい役割未だ知られてないようですが、脳に障害をもった人の症状により以下のような役割があることが知られています。

〇本能行動

〇情動行動

〇記憶

本能行動

食欲、排泄、性行動、探索、帰巣、好奇心など生命維持や子孫繁栄のために必要な能力。

また、大脳辺縁系の中の偏桃体が破壊されると異常な食欲亢進や食べられないものを食べるようになり、海馬や偏桃体が破壊されると好奇心や探索行動をしなくなり、無関心になる。

情動反応

偏桃体が破壊されると恐怖心や攻撃性の欠如する。

情動とは、怒り、恐れ、喜び、悲しみなどの感情。

記憶

乳頭体や支障の一部が損傷されると記憶障害や作話が生じる。

大脳辺縁系は複合体

偏桃体

海馬

帯状回

などの脳組織の複合体で、お互いに複雑な関係があります。

なかでも偏桃体がストレスとの関係で大事な役割を持っています。

偏桃体

視床下部とも連絡をとっている。また、好き嫌いの中枢と言われ本能的な会館や不快感が生じる部位。

海馬

短期記憶(最近の記憶)と関わっています。

帯状回

意欲が生じる部位。

また、偏桃体と海馬ともに視覚、聴覚、味覚、嗅覚、さらに暖かい、痛いといった体性感覚という人間の五感すべてに関する情報が通過する部位です。

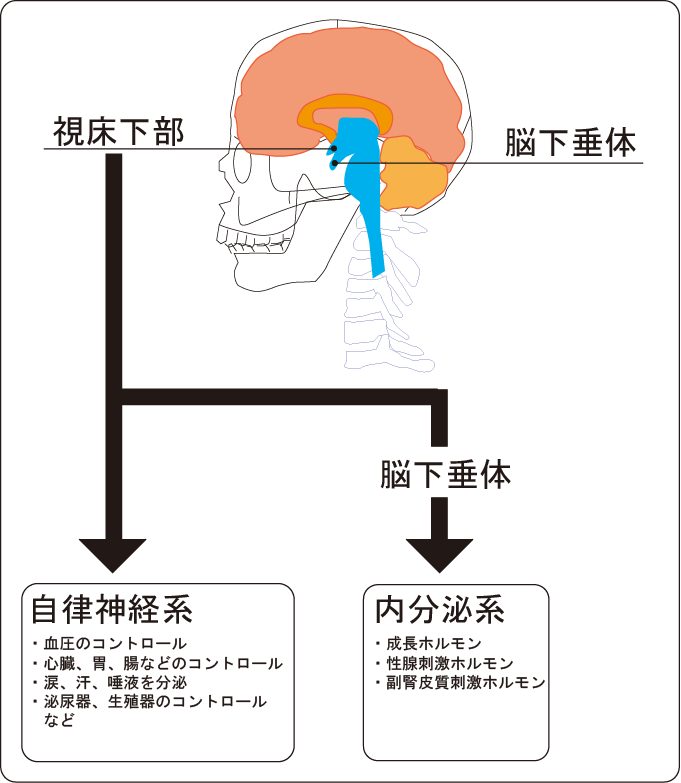

視床下部とは

視床下部の働きは、内臓の働きをコントロールするところです。

その働きは、視床下部から内臓に向かう神経系と血液の循環にのって運ばれるホルモン系があります。

①脊髄神経を通り神経伝達を行う自律神経系。

②血流にのって各臓器に運ばれるホルモンによる内分泌系。

①自律神経系では、血圧のコントロール、心臓、胃、腸などのコントロールを行う。

自律神経とは、心拍、胃の消化、体温などの生命活動を維持するために無意識に働いている脳の機能で交感神経、副交感神経にわかれている。

詳しくはコチラ。

②内分泌系では、視床下部から分泌されたホルモンがすぐ下にある脳下垂体へ伝わり、そして脳下垂体からさきほど説明した別のホルモンが分泌され全身に伝わる仕組みになっています。

大脳辺縁系と視床下部の連携している理由

大脳辺縁系は、本能、情動、記憶を司っているところですが、これらの情報を元に今、体に必要なことを行えるように連携しています。

例えば、赤ちゃんが空腹の刺激を視床下部で受けて、大脳辺縁系が不快な情動を感じることで泣いたりし、お乳を飲むことができるという具合です。

記憶(海馬)と情動の連携。

例えば、サメは人に噛みついて襲ってくる記憶(海馬)が海で海水浴中にサメにでくわすことで大脳辺縁系で恐怖という情動を感じ、サメに襲われないために早く逃げなくてはいけない。

そこで視床下部が自律神経系に血管を収縮させたり心拍を高めたり、筋肉を緊張させる。

また内分泌系へは副腎皮質刺激ホルモンにより副腎皮質ホルモンが副腎皮質より分泌されることで筋肉のエネルギーとなるブドウ糖が肝臓で生成される。

このようなことがおきて逃げることに対応できる。

ストレスに負けないために

ストレスを小さくする。

ストレスをストレスと思わない。

直接生命の維持に危険を及ぼすストレッサーでなく、物事のとらえ方しだいで変わります。

参考図書:

絵でみる脳と神経、しくみと障害のメカニズム。JJNブックス。

図解雑学ストレス ナツメ社

コメント